世界首例基因编辑婴儿诞生 基因编辑技术可以治愈癌症吗

《为什么基因编辑婴儿在今天不可原谅?》

魏武挥

天奇阿米巴基金管理合伙人

科技专栏作者

技术大潮滚滚而来

是不可阻挡的

在事实含混的情况下,不是很确定这件事是不是真实发生了,毕竟我不是这一行的。有科学家表示这不是创新,只是过去没人做,也不敢做(基于伦理底线考虑)。从他们的言论来看,这件事似乎是成立的。

所以,我接下来说的,都基于假定基因编辑婴儿这件事的确存在。

目前来看,我个人以为,也谈不上从制度到伦理道德的全面崩塌。基于伦理的考虑是有道理的,但这只是对未来的一种忧虑。而未来究竟是什么样子的,我们尚无法得知。

五年前我在知乎上提了一个问题:如果这个世界人的正常寿命是400岁会怎么样?这里的400就是个虚指,也可以说成500、600岁。

我自己的答案是:这会引起从制度到伦理道德的全面崩塌。但是,如果是渐进式的,比如每年人均寿命都提高个几岁,等真到了400岁的时候,人类社会其实一切如常。

我们要相信一件事,制度、伦理、道德也会进化的。没有什么一成不变的伦理道德。用今天的伦理道德去推想未来的情况,不得不说,有那么点“刻舟求剑”。

关键是社会的适应度。而从科学技术本身来看,有几点是需要提请注意的:

①有一部分人信奉这样一件事:能发明/发现出来的就是好的。这个观点不是所有人都认同,但有一部分人就是这么认为的;

②基于上面这个观点,自然而然就会出现:总有人会发明/发现一个新的科学技术;

③新科技出现后,一旦越过创新扩散点,它的扩散速度就非常惊人;

④有人会抗拒这个事,但无可避免地抗拒不了。

真正意义的抗拒现代文明科技躲山沟沟里的人,有,但很少。因为不是科技的使用让你变强,而是不使用会变弱。躲山沟沟里的人,是主动选择边缘化、弱化。但大部分人即便能接受自己变弱,也不希望自己的后代变弱被淘汰,这是最要命的动力。

所以技术的普及,是裹挟式的。技术大潮滚滚而来,是不可阻挡的。你可以兴奋可以悲哀,但没法改变。

但是,有一点还是需要强调,如果将基因研究成果运用于人体就此拉开帷幕,带来的后果可能是无法预测的。最终结果可能是大多人会接受,或主动或被动,人类的制度伦理道德也会进化。

因为如果科技的进步有一定的节奏,有渐进,制度伦理道德的进化可能也会适应。但科技进步太快,而配套的跟不上,就会出问题,甚至是灾难式的大问题。

陈季冰

冰川思想库研究员

上海远东出版社副总编辑

如今已不是神权压倒一切的时代

自然科学研究不必在

某一种人文学科的指导下进行

基因编辑是当今生物医疗科学界一项热门的前沿科技,虽然引发了不少伦理争议,但这些并没有阻碍它在科学研究领域里的推进。

普遍认为,它对于未来治疗某些疾病具有重大的现实意义。另外,认为它会引发颠覆性的伦理道德危机,至少到目前为止尚有些杞人忧天的味道。

我认为,此次事件固然令人震惊,但它距离改造人类基因,创造“新人类”,甚至创造自然界中原本不存在的新物种,在性质上还非常遥远。

在这项技术商业化之前,首先,现有的法律将存在很大的障碍。其次,即便法律上取得突破,临床上还会遇到许多关于安全性等问题的挑战,难度非常大。

当然,它的一步步向前推进必然会引发严重的伦理冲突,这是最根本的。事实上,短期里也不可能有关于这项技术的“科学合理”的评估标准。

如果基因研究在人体上的实验真的就这样拉开帷幕,带来的后果可能难以预料。

但有一点是肯定的:我们必须尽快通过广泛和深入的讨论,制定出一套关于这个问题的法律框架。这个法律框架应该同时容纳两个重要原则:一是确保人类千万年来的基本伦理道德得以延续;二是给科学研究和科技提供空间,并使之最终造福人类,而不是阻断科学进步的前路。

我在朋友圈写下了这样的一句话:“如今已不是神权压倒一切的时代,自然科学研究并不必须在某一种人文学科的指导下进行。”

我写这段话的意思有两层:第一,我们不能首先假定一个永恒不变的伦理原则,似乎它是绝对碰不得的,就像过去的神学教条一样。那样的话,一些科学研究就没法进行了。

第二,同时也要区分科学研究与实践应用之间的本质界限。科学研究是不应该有任何禁忌的,但将科学研究的成果运用到实践生活中去,那还得费很大的思量。

举个例子来说,我们不能因为基督教(犹太教和伊斯兰教也一样)宣称的上帝创世说就禁止关于生物进化论这种学说的研究和传播。但另一方面,我们也不能掌握了生物进化论就试图有意识人为地推动生物(尤其是人)的“进化”。

本篇作者|应诗琦| 李梦清|Sept|当值编辑|李梦清

相关热词搜索:

[责任编辑:]

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

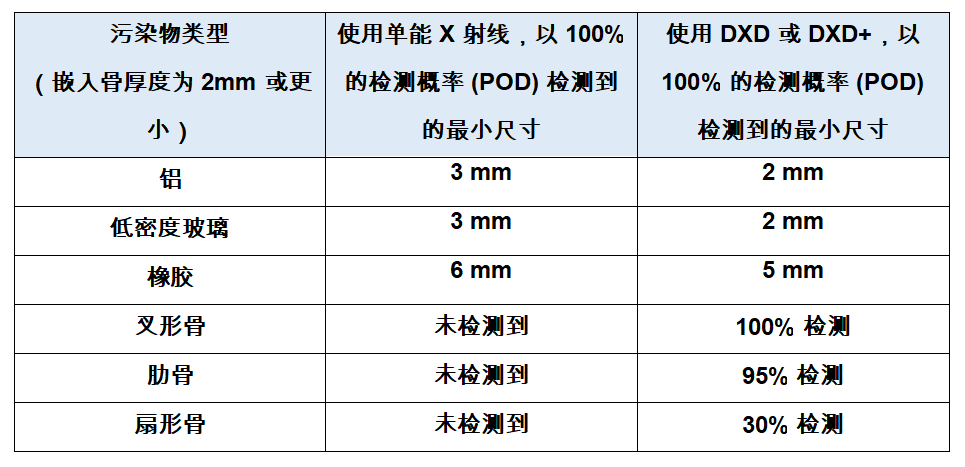

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

挪帝克开设京东旗舰店 与京东全球购达成战略合作

挪帝克开设京东旗舰店 与京东全球购达成战略合作

2019《食品安全导刊》杂志订阅返百元红包!

2019《食品安全导刊》杂志订阅返百元红包!

参与评论