世界首例基因编辑婴儿诞生 基因编辑技术可以治愈癌症吗

法律能禁止人类编辑基因,但人性无法抵挡诱惑。

——霍金

文/ 巴九灵(微信公众号:吴晓波频道)

昨日,有消息传出,世界首例免疫艾滋病的基因编辑婴儿在中国诞生。据称,因基因经过修改,名为露露和娜娜的这对双胞胎出生后即能天然抵抗艾滋病。

网友们从“厉害了我的国”的骄傲,到几个小时后引发断崖式差评反转,群情狂欢背后,还有太多疑点让人细思极恐。

深圳和美妇儿科医院:没做过此项目,因为一个孩子,我们被扣个屎盆子;

深圳市卫生计生委医学伦理专家委员会:试验未经医学伦理报备,正在开会研究;

基因编辑伦理审查文件“签字”者:不知情、未参会、没签字;

基因编辑婴儿制造者贺建奎回应:坚信伦理将站在我这边。

南科大回应:严重违背学术伦理,贺建奎2月已离职。

直到122位科学家强烈谴责的联合声明在微博发出后,这件事似乎被定了调,不仅如此,基因编辑技术发明团队成员JenniferDoudna早前就呼吁暂停这项技术:

“操作起来十分简单,就像每次运行新软件时,都必须重装一次电脑。或许我们可以给人类设计出更优化的特征,甚至定制更高级的人类,但目前,人体特征究竟具体受哪类基因控制,还处于未知的状态。”

“更高的利润率,更高的门槛,更高的长远投资价值”,是科学家与企业家双重身份的贺建奎对基因市场的看法,或许资本是这项技术背后的推手,但对于生命的尊重是此次事件最重要的争论点。

我们所有人都有巨大的责任,要充分考虑科学技术背后的预期和非预期结果。

亦如20年前克隆羊多莉问世,克隆人的想法引发一场轩然大波,有人对人类扮演造物主的可能感到惊恐,不育症或患基因疾病的人则热烈支持这种减轻痛苦的权利。

针对基因编辑婴儿事件,我们采访了几位大头,来听听他们不同的想法。

Ent

果壳网主笔

科学松鼠会成员

脱靶带来的错误编辑会传给后代

该实验还是有相当的安全和伦理问题

“基因编辑婴儿”是指利用CRISPR基因编辑技术修改受精卵或早期胚胎的基因。这个技术以前也有很多研究者做过,但是都会在胚胎发育极早期就中止。让修改过的胚胎完全发育直到诞生,这是第一次。

这次编辑是把编码CCR5蛋白的基因修改成了它的变体CCR5Δ32,也就是少了32个碱基对。

这一改变最大的好处是,拥有它的人对HIV-1有很强的抗性。不能说这意味着对艾滋病完全彻底的免疫——HIV病毒的毒株很多——但这个抗性是很明显的。(不幸的是,它不能保护中国目前最流行的毒株。)

同时,CCR5Δ32也有缺点,会对感染后的炎症反应带来不良影响,比如遭受一些黄病毒属病毒(如西尼罗河病毒或者蜱携带的脑炎)感染后,有更高概率出现严重的症状。流感的死亡率可能也会随之增加。

更何况,使用CRISPR进行编辑,这个操作本身就是有风险的。CRISPR作为基因编辑工具虽然强力,但是会有很多“脱靶”——错误地编辑了不该编辑的地方。它的脱靶率依然是一个争议中的话题。

在人类胚胎编辑里,脱靶就是大问题了,因为你只有一个检测窗口——那就是胚胎早期。等到胚胎发育起来再发现问题那就晚了,总不能把一整个活人给扔掉。而且,这个人长大成人之后还要结婚生子的,脱靶带来的错误编辑还会传给后代。

当然研究者肯定知道脱靶的风险,我也相信他们一定尽了一切努力来测序筛查防止脱靶的出现,但是目前的技术毕竟是有限度的,对人类胚胎进行操作,风险还是太大了。

同时,还需要探讨“收益不能和风险相抵吗”这个问题,在这个案例里,比较难。

按照常规,一种新的遗传治疗技术,会首先在患有遗传病的人身上使用。把病治好是一个毫无疑问的收益,这个收益可以和新技术的风险相抵。

但这次基因编辑不是治好遗传病,而是获得对一种疾病的抗性,同时小幅增加另外一些疾病的风险。虽然HIV眼下是很重要的威胁,但并不见得对每个人都是如此,也不能预测未来如何。毕竟,已有的HIV阻断疗法效果已经非常好了。所以,这个收益本身就很不明确。

更糟糕的是,根据美联社的报道,这次的双胞胎里,至少有一个没有完全编辑成功,换言之这个孩子没有获得真正的抗性。没有抗性,却还是遭受了编辑过程以及它伴随的脱靶风险,这个场景就很不好了。按照常规,没有编辑成功的胚胎就不应该允许它长大才对。

所以,这次的这个实验还是有相当的安全和伦理问题。

最后,愿这两个孩子能健康成长。

王立铭

浙江大学生命科学研究院教授

《生命科学50讲》作者

为什么基因编辑婴儿

在今天不可原谅?

在实验室利用一种基因编辑技术,在至少七对夫妻的受精卵上修改了一个名叫CCR5的基因。并且其中一对夫妇的一对双胞胎女儿已经在这个月出生了!

必须说明,这让我个人非常愤怒。

用修改CCR5基因的方法来对抗艾滋病,并不是什么新鲜的主意。就在几年前,美国圣加蒙公司还在研究这一技术,也确实发现病人体内的病毒水平明显降低。

如果科学和临床研究只到这个地步,我相信大多数人会毫无障碍地接受它。动用某些技术手段让患者重获健康,是非常正当的目标:首先,相比去除CCR5基因可能带来的风险,治愈艾滋病的收益要大得多得多;其次,就算治疗出了问题,也不会遗传给后代,或者扩散给其他人。

但是,顺着这个逻辑稍微多想一些,你会意识到这项技术还有更大的想象空间:从治疗到预防。这也是这个新闻击中我的地方。

如果在没出生的孩子身上提前把CCR5基因破坏掉,不就能让它从一出生开始就不必担心艾滋这种疾病了么?这种思路和打疫苗差不多,但却是非常不妥的,不可原谅。

这两个孩子的母亲根本不是艾滋病患者,孩子他父亲虽然是艾滋病携带者,但已经得到了很好的控制,母亲只要做好孕期的防护措施,孩子100%不会感染。即便是艾滋病母亲生的孩子,用上已经很成熟的阻断疗法,孩子也有99%的可能不会感染。

也就是说,这个基因编辑的操作,收益小到可以忽略不计,而风险却极大,最主要的就是“脱靶”,并因此破坏人体中原本正常的无关基因,并且遗传给所有子孙后代。

基因编辑还需要有更多现实的技术性考量。

比如,在这次试验的审批过程中,是否暴露了相关法律法规的空白或灰色地带?现在的流程是不是能尽到监管责任和确保监管质量?受试者有没有被明确告知自己接受的是一项什么研究,有什么风险?这项研究在正式接受学术界评审之前就急急忙忙诉诸媒体,出于什么动机……

同时,我还有更深层次的担忧:当基因编辑技术的边界难以明确划定时,对人类这个物种未来命运的担忧。一旦“治疗”和“预防”的边界被打开,“预防”到“改善”的窗户纸更是一捅就破!

*摘自王立铭发表自“得到”的

相关热词搜索:

[责任编辑:]

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

开拓科技创新,撬动橡塑业高质量发展

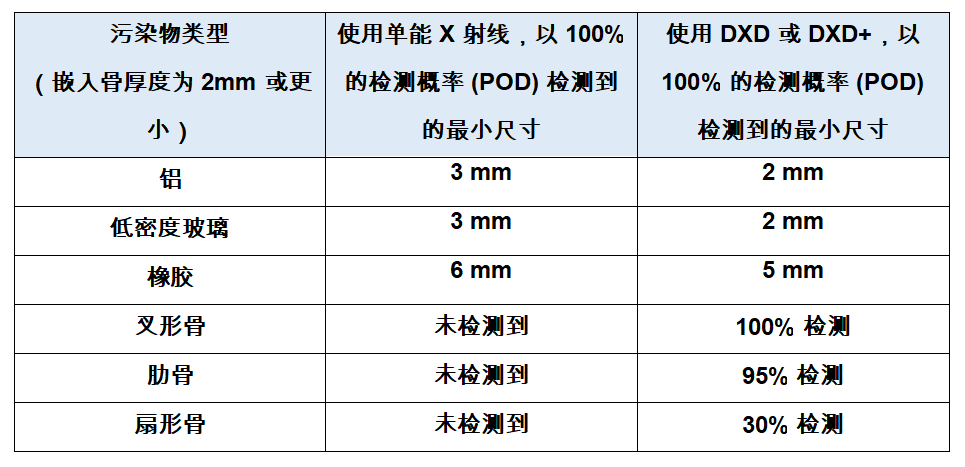

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

梅特勒托利多针对“难以发现”的污染物推出高品质X射线检

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

探索婴幼儿辅食市场高质量发展之路,为宝宝成长保驾护航

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

《食品安全最佳实践白皮书(2021-2022年)》四大主题发布

挪帝克开设京东旗舰店 与京东全球购达成战略合作

挪帝克开设京东旗舰店 与京东全球购达成战略合作

2019《食品安全导刊》杂志订阅返百元红包!

2019《食品安全导刊》杂志订阅返百元红包!

参与评论